这不是一篇影评!!!也不会写影评,纯属个人留个念想而已。

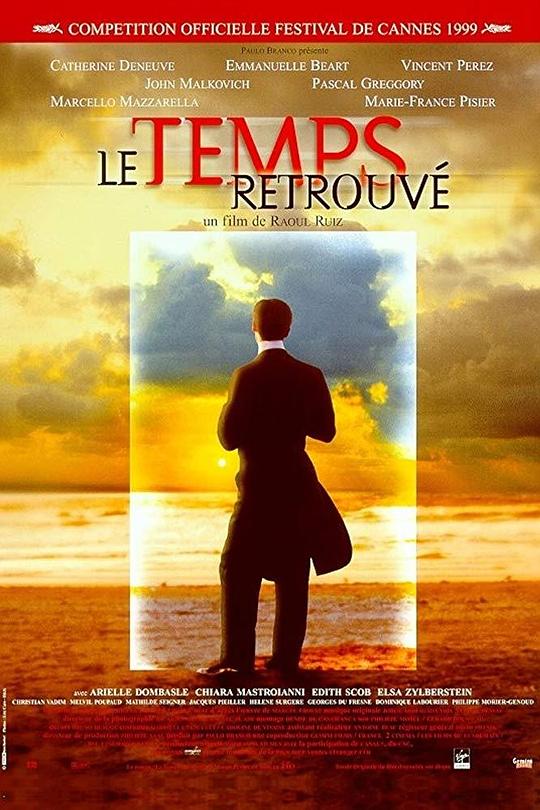

最初是在《情书》中看到《追忆似水年华》这本书,当时受其名字吸引,便找来了这本书,结果却买成了英文版。后来四处寻找这部电影,各种曲折才在朋友帮助提供片源下才得以看上它,哎,一把辛酸泪。

电影的非战争回溯部分给我一种《天堂电影院》的感觉,上世纪的画面感、静谧的音乐、意识流的转换等,是真的像呀。不过战争片段我也没看懂。

说实话,这部电影并没有看懂。记忆的再现、时间的回溯、场景的重复

这部电影没有华丽的场面,没有生色描写,有的只是丝丝缕缕关于时间和生命的的东西,婴儿,童年,青年,中年,老年,死去,一切都显得那么顺理成章,如流水般一个劲的往前走,不会停留,甚至根本不会回头看你一眼。看到男主角老年的时候丝丝皱纹时,我却突然莫名的感动,不知道为了什么。

这部电影感觉跟《十分钟年华老去〉蛮像的,但可看性好像比之差了些,也觉得蛮无聊的,看了几次都只看几分看不下去了,突然一天一口气看完了这部电影。所以如果你刚开始也看不下去的话也别忙着删掉,留起来总有那么一个时间拿来喂你的心灵。

《追忆逝水年华》电影剧本

文/〔法国〕吉勒·托朗、〔秘鲁〕拉乌尔·鲁伊斯

译/曹轶

序言

1.阿姆兰大街,马塞尔·普鲁斯特的房间,内景,夜

现在是1922年。

马塞尔躺在床上……他的面孔消瘦,整个被埋没在胡子里,双眼凹陷下去,呼吸短促……塞列斯特坐在他的书桌旁,记录着他口述的内容……

马塞尔(口述):接着有一天一切都改变了。那些曾让你憎恶的,总是遭到反对的事情,现在都被允许。比如“我可以喝香槟酒吗?”“当然可以,只要你高兴!”我们不相信自己的耳朵

数不尽的派对和儿女情长,当穷人在为这个国家抛头颅洒热血的时候,这些人却喝着香槟,吃着山珍海味,谈情说爱,对战争和士兵品头论足,这些衣食住行都有人侍候的“上等人”真的是令人作呕。

当年的戛纳电影节提名和网友的推荐以及评分让我一度认为这是一部好电影,熟知是如此的不堪。

追忆似水年华,本以为是对人生的深刻体验,对生命的敬仰和尊重,对自然的热爱和留恋,事实却是高傲的表情和一文不值的情爱。

是谁说:谁tmd再敢跟我说这是经典,我杀了他。我很理解这位朋友的心情。

老普的《追忆似水年华》一路看来已经变成每天必修的课程,变成我心态平和安静的精神食粮。反观自身从前很少感受到的的意识流动,跟作者的敏感通透相比,倒有些神经质在里面搅和的更多,尤其在夜里,失眠时候,纷繁思绪纷至沓来,让我这流量很小的神经通道应接不暇,困苦不堪,脑子累的不行!

有时候用眼观鼻鼻观口口观心的办法入定,呼吸似不那么尖锐了,一切无用的蜘蛛丝好象凝固在那里,现在想来这个办法就是强迫意识不再流动,不为现实虚无的物象感怀,活在当下,当下的任务就是睡觉。

《追忆似水年华》被我翻看四五遍之后,每日流连其中,这几天貌似才适应了作者连比带喻颠三倒四的长句子,能找到主谓宾,真不容易啊!

为了更好理解这部作品,前天还从网上找了《追忆似水年华》的同名电影来看,好处是可以看到本国人对这部小说的演绎,坏处是从此给心目中的每个角色安上了具体相貌,因为有些人的相貌是导演选的,不是我选的,所以有点点不舒服。当然,我心中给的相貌不是这样真实的,是水墨,他给的是油画。

马塞尔拖着病躯,在与死神抗争中赶写《追忆似水年华》,一幕幕岁月焕然重现:圣卢告诉马塞尔自己最爱的仍旧是希尔贝特,这时希尔贝特走下楼梯,戴着圣卢情人戴过的头饰,她佯装着心情愉悦,却因痛恨圣卢不忠而在他的怀里痛哭。希尔贝特后来去了当松威尔,她写信给马塞尔,“贡布雷现在已被夷为平地,我怀念自己曾经和你在这里散步,你后来说你是在这时爱上了我,可是我要告诉你,我是在那时爱上了你。”

当马塞尔走在街上的时候,他的眼前恍惚重现了童年时和母亲的合影。马塞尔来到一间房间

《追忆似水年华》《追忆逝水年华》电影剧本

转载请注明网址: //m.keyitservice.com/dy/id-34474.html