戈弓长

迈克尔·摩尔的纪录片新作《接着侵略哪儿》接近尾声时,摩尔来到了德国柏林墙的旧址。他回忆起1989年冬季在西德的旅行。当他走过柏林墙时看到有人在凿墙,于是也加入其中。似乎轻易地,这道横亘欧洲大陆近30年,割裂东西方,曾被以为将长存永固的铁幕轰然倒塌。这让摩尔产生了极为乐观的想法,觉得“随便说一个不可能的事,都会成真。”那一年,他创作出第一部纪录片《罗杰和我》。

头号愤青

1954年,作为美国二战后婴儿潮中的一员,摩尔降生于美国密歇根州弗林特镇的一个爱尔兰裔天主教家庭。在《罗杰和我》的开篇,摩尔以旁白自我介绍:,“我从小就是个怪孩子,两岁前我倒着爬。”他从不讳言甚至自我标榜异类与反骨。那些不喜欢他的保守派,当权者和银行家视他为美国头号愤青,偏执狂热症患者,社会煽动家和麻烦制造者。在2011年出版的畅销自传《麻烦来了》的封面上,幼年摩尔骑着一辆童车。他以戳穿国王新衣的顽童角色怡然自得。小学时代的摩尔就在演讲比赛中抢白发言,声称学校存在种族歧视。14岁进入天主教学校却因总爱刁钻质疑被劝退

希拉·柯伦·伯纳德(Sheila Curran Bernard)曾经说过:“纪录片不应该只是帮人们消磨时间,而应该做更多的事情。它应该呼吁观众积极参与,激发观众去思考他们知道些什么,他们是怎么知道的,以及他们可能更多地想知道什么。”作为一位美国左翼民粹主义的战士,这似乎正是麦克·摩尔 (Miachael Moore)希望赋予自己电影的意义。

单从电影的名字来看,《接着侵略哪儿》似乎又直指麦克·摩尔最热衷的反恐战争,但当我们看到这个年事已高,步履蹒跚的胖子仍然对于带薪假期、学校午餐、教育体制、毒品合法化、再犯罪率以及男女平等的政治权利这些问题穷追猛打的时候,又一次,看来他将矛头指向了问题重重的美国社会。

只是这一次,他不仅仅只是像在以往的作品中那样简单的将他要批判的现象拿来与加拿大和古巴等邻国作对比,在《接着侵略哪儿》里他几乎造访了大半个地球。从生活水平在世界上首屈一指的芬兰,到经常被人们混淆名字的斯洛文尼亚,从欧洲人口密度最小的冰岛,到位于非洲大陆最北端的突尼斯。又一次

今天本来想趁着最后一个两天的常规周末把《Where to Invade Next》,《45 Years》和《Room》三部连着刷完。结果看完这部都不敢继续看下去了,觉得小心脏再给震颤一下立马就能挂了。

毫不夸张的讲,上次我被虐的这么惨,还是14年的《星际穿越》。这次感觉比《聚焦》还要再虐那么一点。相比之下,昨天《美人鱼》里“无敌是寂寞”那段,格局立马就不行了。

明显,这是一部煽动感情的片子。我出来之后一直在告诫自己,想立马把欧洲各国资产负债表翻出来,这种冲动还是得抑制住。

本来我以为这部片只是来黑色幽默的。当初是看《凯撒万岁》的时候看到了这部的预告,那时还不知道这个死胖子是谁。(虽然听说过华氏911,但没看过,也不知道是他拍的。)就看他逗法国小朋友觉得挺好玩的。

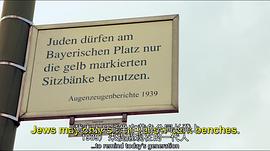

后来收到了我在Austin常去的Alamo Drafthouse Cinema的一封邮件,他们决定放宽这部电影的评级,允许15岁以上的青少年观看这部电影。(电影本来的评级是R,18禁)他们认为这部片子不应该被R。而且,把这部影片的信息传达给下一代的美国公民,他们认为非常重要。毕竟

“接着侵略哪儿”高能预警Where to invade next

转载请注明网址: //m.keyitservice.com/dy/id-61107.html