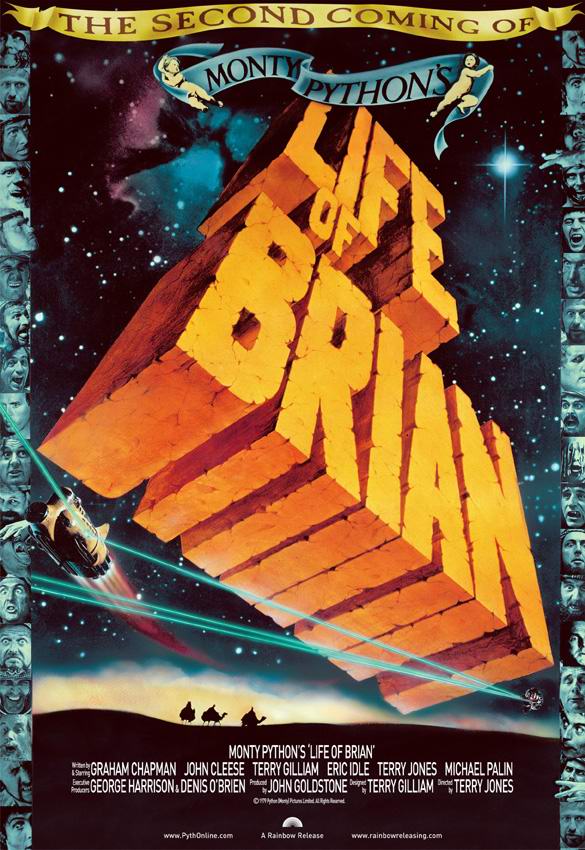

在1979年,上帝观看了巨蟒剧团的《布莱恩的一生》觉得很有趣。

他认为这部电影没有任何亵渎或冒犯之处。是的,上帝很欣赏它对宗教和宗教狂热者巧妙讽刺,因为他自己就知道能够自嘲的好处。甚至在走进戏院之前,他就知道主角布莱恩并不是耶稣基督,只是一个和耶稣同时出生的人——事实上,就在隔壁——后来被误认为是弥赛亚。上帝坐在他的座位上,一手拿着爆米花,一手拿着无糖汽水。玩得很开心。

他把《布莱恩的一生》推荐给他的儿子耶稣,他的儿子耶稣也认为这是一部搞笑的电影

我能看到很多烂片被打到9分甚至更高。

也经常看到一部好片被打到7分以下。

布莱恩的一生,这个翻译其实比万世魔星好,万世魔星是什么,整个电影哪有万世哪有魔星,根本没有信达雅,只是一群蠢货翻译的故作高深,拿着UC类的震惊来吸引眼球。

然而这竟然成为豆瓣主推的片名,我对此是相当不满的。

人家导演就是那么肆意的取笑宗教,讽刺愚昧。万世魔星(多少年来,出了这么一个魔性导演),拿来称呼导演还差不多。

========

说个大点:影片最让我影响深刻的就是“开会”,哈哈哈,永远在“开会”

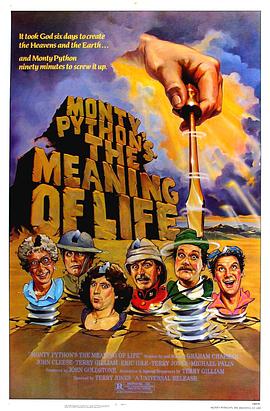

时光网评出的50佳英国戏剧电影中,巨蟒剧团就有两部上榜,《巨蟒与圣杯》以及《万世魔星》,相比前者重点突出而多线并行的叙述方式,这部电影的中心显然就是充分恶搞布莱恩的一生。开头煞有介事,东方三博士跟随星星的指引来拜见圣婴,岂料走错房门,莫名其妙地给布莱恩许下祝福,虽然他们之后找到了真的圣婴,但布莱恩注定要因为这放错的祝福而成为“幸运儿”。但布莱恩是不过是一个胸无大志的普通人,众人莫名其妙赋予他的神圣身份在他眼中只是麻烦的标志,他想要摆脱而不可得,一旦他被贴上了“救世主”的标签,他的一言一行就不属于自己了,这或许对他而言是不公平的,因为他原本没有承担“救世主”职责的义务,也不具备“救世主”的资质。而这些疯狂的场景也让我们充分见识了一把英国版的莫名其妙的“宗教战争”。我们知道布莱恩的身份是“救世主”,而这个误会已经无法解除,自然会想知道他是否最终像耶稣一样被钉在十字架上,而导演给出了肯定的答案,却并没有让布莱恩像耶稣一样得到重生

‘Life of Brian’是一部关于生命的荒谬的幽默剧。荒谬意味着悖论,目的和结果的背道而驰,‘合理’的不合理性。

Brian是一个单亲妈妈的私生子,一个不比别人过得好、也不比别人过得糟的普通的穷人,一个由于人为制定的规则,而身份不明的混血儿:根据犹太人的规定,身为犹太妈妈的儿子,Brian应该是犹太人;根据罗马人的规定,作为罗马父亲的儿子,Brian应该是罗马人。

Brian的‘禀异’之处在于,与上帝之子‘耶稣’同年同月同日生于同一条街上,他俩是邻居,他们长得相像,却一眼看得出不同。这种巧合并没有为Brian的生命带来什么奇遇,而这巧合所隐喻的讥讽揭开了整部影片的序幕。

Brian生命的奇异经历几乎是基督耶稣的反面,虽然他们殊途同归地被送上了十字架。没有天赋的使命,平民Brian被误指为弥赛亚(救世主),被众人追随。他说的话成为圣言、他的常识成为了圣迹、他随身携带的物品成为了圣物。他沉默,大家认为他携带着上帝的秘密讯息;他否认自己是弥赛亚,成为是真正弥赛亚的证明;他承认,...这样的荒唐的矛盾在影片中俯首皆是

我发现自己向来喜欢恶搞的东西,无厘头但有思想的,从文学、影视、绘画里探寻,有时也能在别人的生活中邂逅,就像爱因斯坦的发型,卓别林的胡子,梦露的美人痣。当然,这最好不要在我自己的真实人生中排演。我可不希望,老老实实地走在大街上,一不小心中招,人生便从此天马行空了。

不管天上掉下的是可恶的陷阱,还是免费的午餐馅饼。哪怕有了超能力,被万物生灵膜拜着,还是要拒绝这神秘的美意,谁知道会不会像“布莱恩”一样,到头来只有死路一条,且不知道自己到底是幸运儿还是倒霉蛋儿。

我所说的布莱恩,他是79年的电影《布莱恩的一生》里的主人公。小伙的名字虽说普通了点,不过他的人生轨迹可是绝对与众不同的。因为他与救世主弥赛亚(也就是耶稣)同年同月同日生,不仅如此,布莱恩的母亲与圣母玛利亚还是同乡、邻居,住在相邻的马棚里,而问题的关键在于三位先知的“错认”,所以必然极具戏剧性,也就自然地导致了布莱恩一出生便遭遇“飞上天后又掉下来”的戏谑了。

这绝对是精彩的片头,再配上Monty Python的Brian Song

《万世魔星》you are individuals

转载请注明网址: //m.keyitservice.com/dy/id-31122.html