盖伊特利斯在《被仰望与被遗忘的》里,描述一群在报社里专门给名人写悼词的编辑,他们似乎需要对名人的过往事无巨细,还要掌握住名人的健康情况确保悼词的时效性。(成书在 70年代的故事里已经写好了伊丽莎白女王的悼词,结果去年女王才去世)。这一章节的故事给我蛮大的兴趣,悼词似乎成为了人生最后的句号,对某个人的人生盖棺定论并用非客观的方式对逝者怀念。

一个落魄编剧,每天都用编剧技巧在创造任务,第一幕的麻烦,第二幕的解决麻烦,似乎大部分人也像这样,困在第二幕,糊涂地完成了第三幕

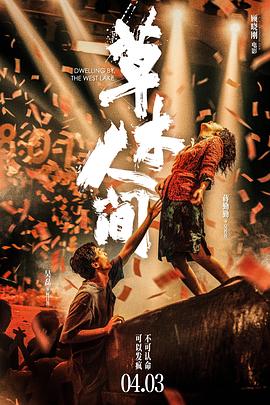

闻之皆善,很妙。主人公虽然在殡葬悼词撰写领域业务过硬,人脉稳定,却因原本是编剧出生的郁郁不得志,未完成的角色一直萦绕在生活的点滴中。''过得不好""太过普通"是闻善对自己的定位和评价,背后是在市场和剧本创作行业屡屡碰壁,不受认可。然而,悼词撰写工作的特殊性让闻善通过一个个普通人的生死故事,触碰到世间苦甜,那些看似平凡的点滴或只是冉冉微光,消散有限的黯然;但有的能汇成能量,牵动团队,社群,形成更大的影响。

我很喜欢影片,用娓娓道来的方式讲述每个人生的故事,主人公一方面是倾听者

刘伽茵的《不虚此行》在上海电影节拿的那两个奖项。让上影节越来越像一个业内的笑话。看片子的时候我经常在问,这还是那位十多年前,在北电当学生的时候就在自己的陋室里拍出那么牛逼的作品《牛皮》的业界天才少女导演吗?电影透过一个转行写悼词的编剧串起了几个浓郁日式治愈系的小故事来讲述今天北京的社会百态。故事里讲了北京,讲了死亡,讲了在北京的北漂人,整个作品中满含了浓浓的正能量。(难道是导演升级当了北电副教授后,体制加持的结果?)甚至一个给人写悼词的男主都敬业得让人觉得可怕

每个人都应该找个安静的夜晚,慢慢看完这部慢节奏的电影,哪怕看睡了,定不虚此行。

关于生死。一个人怎么才算是活过?就是他死了仍被哪怕只有一个人真正记得。一个人怎么才是死了?就是已经没有至少一个人还在真正怀念他。人生就像一本书,它存在的意义绝不是拥有一个ISBN,而是哪怕只有一个人真正读懂、读完它。

可现实是,没有人会去用心地阅读别人。所以胡歌这个专门为逝者写悼词的职业,就显得特别有人情味儿。然而有人情味儿的东西,往往是被这个社会所抛弃的。因为相对于逝者,我们更看重的是活着的人

【不虚此行】口碑不衰的剧情片 2023年看的第一电影

转载请注明网址: //m.keyitservice.com/dy/id-51763.html