用中文谈论“女权主义”是一个尴尬的话题,下面我以麦当劳为例,用网络段子手最喜欢的“鄙视链”来不严谨地说明:

A(18线山村娃):吃麦当劳令人艳羡

B(二线小城市学生):吃麦当劳是家常便饭

C(一线大城市小资):吃麦当劳不够笔哥

D(西方某城市苦逼留学党):吃麦当劳最便宜

E(某文科博士毕业华裔准精英):麦当劳的普及是资本主义和西方殖民主义的胜利

F(美国某反精英华裔非主流):麦当劳普及就因为它高糖高脂吃了爽,哪来那么多“大道理”,你们这群生活在文字构建一切的幻想中的政治煞笔

在看完纪录片后想到了去年看到的两个个新闻,都是关于家暴的。第一条是男方长期施暴,居委会叫警察,抓捕男方,女性是受害者,男方被拘留7日。另一条是女性长期施暴,男子报警,警察认为是小打小闹,而居委会的调解人员认为男方没有出息,这个当时很让我难以理解。

另外一条新闻,一对新婚燕尔,男方出差时女方出轨,男方要离婚,女方告男方婚内强奸,男方被判刑。(原来婚姻存续期间的性行为也可以成为强奸,不知道判断依据在哪里?)

第三条是最无语的。女方怀了三胞胎,离婚,抚养权归女方

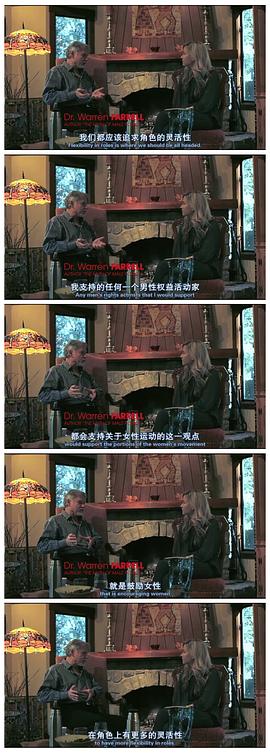

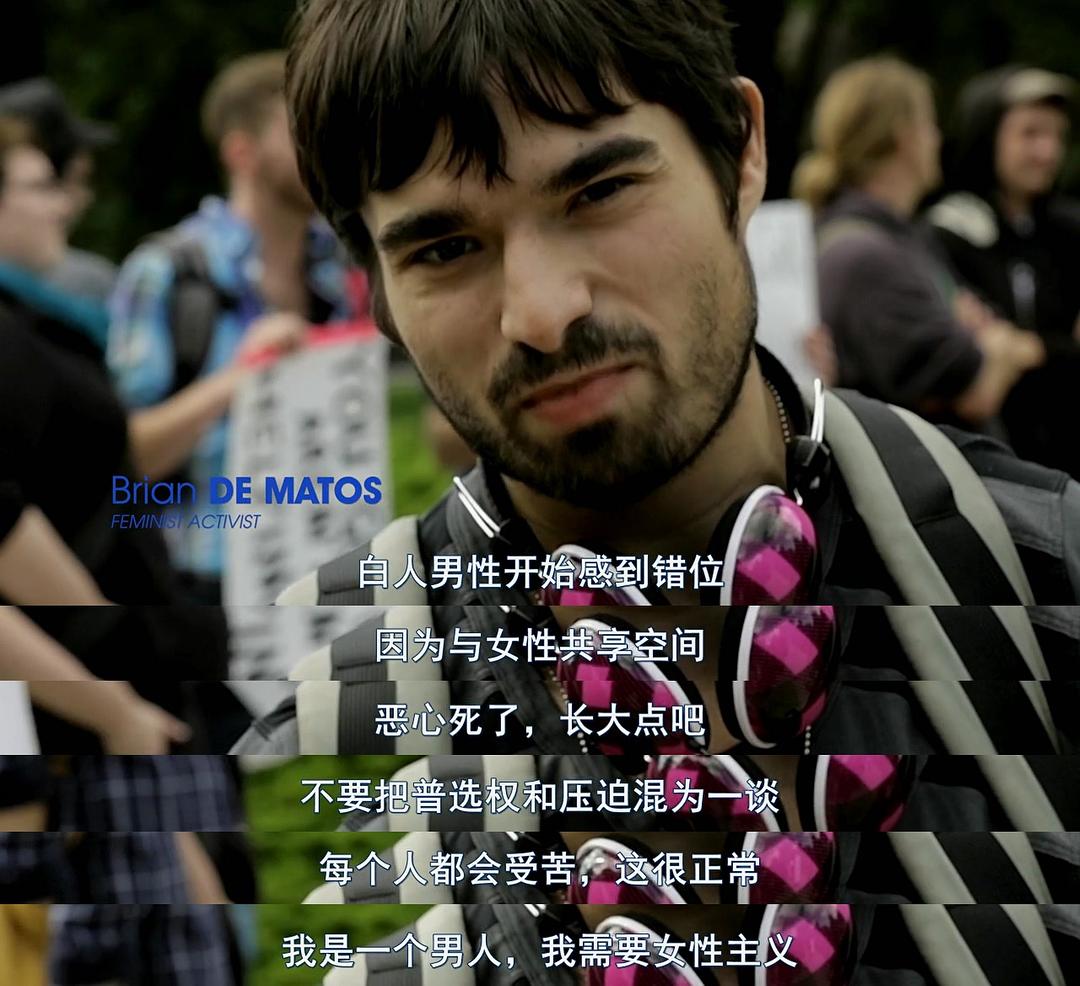

导演从自身女性经验出发探寻女性问题,但从她展现的整个拍摄历程来看,她始终未曾深入了解女性历史、考察相关文献,而是在所谓网络媒体的各种报道、数据和相关人士的说辞中“思考”(在男性主义者那里当然也有充分的“对男性不利”的数据了),始终停留于各种经验和“去历史化”“去制度化”的社会数据,以至于采访拍摄过程中看到听到惨痛的男性loser个案时,逐渐对其产生恻隐之心,对曾经的“女性主义者”“标签”摇摆不定,最后掉进兔子洞也在情理之中

我一直以为极端的“中华田园女权”仅仅是存在于中国这个女权运动尚处于起步阶段的国家。然而西方发达国家的女权主义者,也不乏推崇女权至上的极端分子,甚至是大多数,类似一种新的“拜女性宗教”,妖魔化与敌视一切男性的权利。这些女权运动并非是为了争取女性平等的权力,而是为了保护女性的特权。

然而在父权体系下,男性作为“权威”的代价是“被牺牲”,被赋予不平等的责任与使命。许多女性已经学会了精明地运用自身的“劣势”来操纵男性,从男性身上获取利益,如微博上的ayawawa之流。随着女权运动的进程

片子探讨了女权热潮出现的同时,男性面临的问题,很有价值,但在观点呈现上还是出现非黑即白的问题。

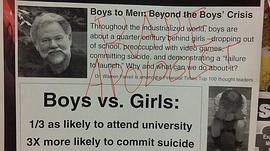

片中所提出男性问题的总结

1.自杀率高,经济负担更重,被定义成为“提供者”才具备价值;被道德要求牺牲自己保护女性;男性也可能是家暴和性侵的受害者,但没有得到社会的足够重视。

【这些都由刻板印象造成,刻板印象同时针对男性和女性,先入为主地根据性别对一个人的言行举止下定义、做要求,忽略了人的个体差异和个人意愿的表达,片中男权主义者提出男性的“可抛弃性"

我原来觉得,不管男人怎样被声称压迫女人,女人在另一种程度上一定会扳回一局,虽然我并不知道任何数据。在我家里,我能感觉到女性是如何从情感上控制男人的,而男人永远是隐忍的那一方,这和他们从小受到的教育一样——to be the slient and tough type。我们现在也更喜欢这种人(不管是男人还是女人),不是么。我也觉得这个很不公平,但另一方面我觉得这就是男女平衡。这个是无解的,那我就不参与不行动了。可能这是我家的习惯,也可能是大多数中国人(啊,我好讨厌这样措辞)的习惯,感觉二十岁就看透了一切,生活要么发发牢骚要么嘲笑别人,自以为有先见之明。这真的很可怕,when will we stop feeling ashamed and sorry about ourselves?

虽然导演看上去并不聪明,她在几段video log里试图去理解新信息的样子看上去都有点好笑。但她仍旧在努力去理解这一切,很喜欢这种精神。正是因为这样,每一天他们就在扩大这种平等的可能性。

可能问题并不是性别对立,而是人和人之间就很难去理解对方,理解对方大多数时候就是削弱自己

一流!红色药丸影评

转载请注明网址: //m.keyitservice.com/dy/id-61195.html