导演陈安琪纪录片《One Tree Three Lives》观后感

“我是一棵树,根在大陆,干在台湾,枝叶在爱荷华。” 这是聂华苓对自己一生的写照。

纪录片一开始,黑白资料片中是武汉长江口上漂泊的渡船,然后,长长的空镜扫过爱荷华的蜿蜒流淌的溪流。她说:“爱荷华有很多小河,我开窗望出去,好像就看见了长江”。有一棵树,枝繁叶茂,在午后的阳光下随风而动,轻轻地护佑着安静的墓地。这里睡着她的丈夫保罗 • 安格尔。她坐在家里客厅的沙发上,坚持用最老旧的咖啡壶煮咖啡给大家喝,然后大声地开始讲述自己的故事。她一直都觉得自己是个“外人”。在大陆,她既不属于左派,也不喜欢右派,你死我活的斗争看得她触目惊心。她是这场闹剧中的“外人”。到台湾,她一直是个外省人,在《自由中国》工作了11年后,亲眼看着《自由中国》的主要成员被捕。在认识了保罗 • 安格尔之后,她来到了爱荷华,在这陌生的国度,她彻底成了一个“外国人”。87岁的她面对镜头,铿锵有力地质问生命,“突然我就疑惑了,我到底在哪儿啊?我到底是哪儿的人啊?!”

她一生,都是这样。

…

聂华玲:那时候paul到台湾过来找我,临走那天正好看到天上有很多大颗大颗的星星。他说在爱荷华,看到这样的星星,人们都要许愿的。他问我有什么愿望,我说我什么都没有,我能有什么愿望。我问他有什么愿望,他说“I want to see you again, again, again and again”后面是数不清的again.

蒋勋:我把丁玲带到爱荷华附近的一家酒吧,旁边都是些奇装异服貂皮大衣高跟鞋的西方女性。而丁玲穿着朴素,老态尽显。我很怕她没法适应这样的环境。而旁边的她推了一下我手臂说,“我那时候在上海也是这样的。”

过去十余年,华语独立电影圈流传这样一个说法:无论数量和质量,独立纪录片均要好于独立剧情片。而几乎在同一个时间段,当剧情片步入谷底,台湾电影在纪录片方面做出了特色,大有所成,一度成为了文化现象。由于社会样本大,内地纪录片偏向热门议题,剑走偏锋的尤其多,而港台纪录片则偏向人文生活类,成熟而稳重。

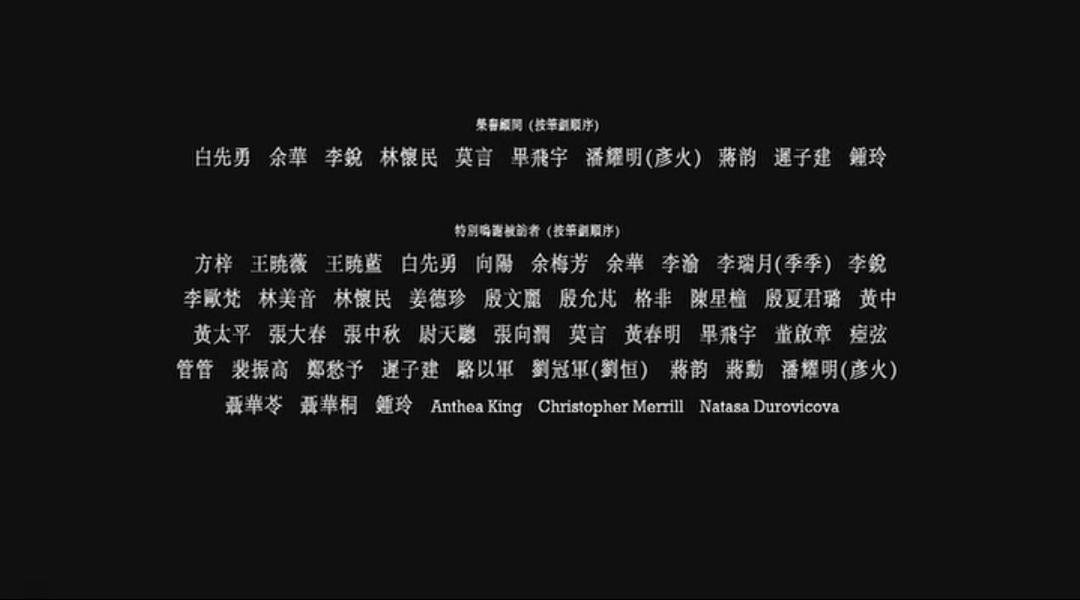

从题材内容到出现时间,《三生三世聂华苓》很容易让人联想到台湾出产的《他们在岛屿写作》系列。在片名里面,聂华苓的名字被有意突显。有人不免要怀疑,影片会不会是歌功颂德,树碑立传

她的纪录片蜷曲于文化版的角落里,正如她的一生,从不刻意追求自己的名望。

世人知晓聂华苓已够少,知道的也只定位于“当代中国文学之母”,但她们夫妻远远超越左右、现代与乡土、大陆与台湾……她是台湾文学的巨人,是20世纪华人文学界最重要的推手。

《三生三世聂华苓》远远不止一部作家纪录片,它既呈现一个传奇女性八十多年人生的故事,同时侧写了八十多年来中国人的命运,两岸华人在政治夹缝中的流离与抵抗,这才是真真正正的“见自己,见天地,见众生”。

聂华苓将自己的人生分为三生三世,一生一世在大陆,一生一世在台湾,一生一世于美国爱荷华。38岁她巧遇一生的爱人保罗•安格尔,这是聂华苓的第二场婚礼,却是人生惟一的挚爱。

对聂华苓来说,她的人生与中华民族的命运紧紧地连在一起。民国初年,抗日战争,解放战争,两岸对立……在这些大历史的风云变幻之下,是生离死别,颠沛流离。影片的前半部分主要集中于综述性的“三生三世”的漂泊命运,后半部分则是她的“最好的时光”及她与台湾文化界的关系

作家苏童说:“聂华苓拥有传奇般的人生经历,…

奔着正能量去的,原以为电影将展现一个女人多么诚实勇敢正能量、不屈不挠作斗争的一生,看看别人活的多惨,以抚慰自己焦躁的心。

事实上我的确是生在红旗下长在红旗下的一代,尽管十分排斥许多过于夸张的宣传手法,可是思维方式终究是被其影响了,认为“真的勇士,就应该临死前在红旗下交党费”。

这是一部很平淡的纪录片,平淡如同片中丁玲的那句话“当年我也这样”。聂华苓长于汉口日租界、求学时辗转于保定南京、父死于内战、举家迁台、参与左派报纸被台湾当局维稳、再婚、旅居美国、与丈夫创立“国际协作计划”,让世界各国的作家在爱荷华进行思维的碰撞。如此跌宕一生,却浓缩于平淡之中,只记得老人年轻时一张张着旗袍的旧式女子照片,抑或交流中那一声声大笑,再或耄耋之年不再挺直却仍着鲜艳衣装的背景。

我之历经,太难真切体会到这种返璞归真,三生三世,却终究会随风而逝,却不妨碍我对其淡淡欣赏并隐隐崇敬。

于2015.11.7

【三生三世 聂华苓】和人的幸福感相关的

转载请注明网址: //m.keyitservice.com/dy/id-76465.html